Aquarelle

Pergola 1972

Aquarell 42/56 cm

Junge Griechin 1975

Aquarell 42/56 cm

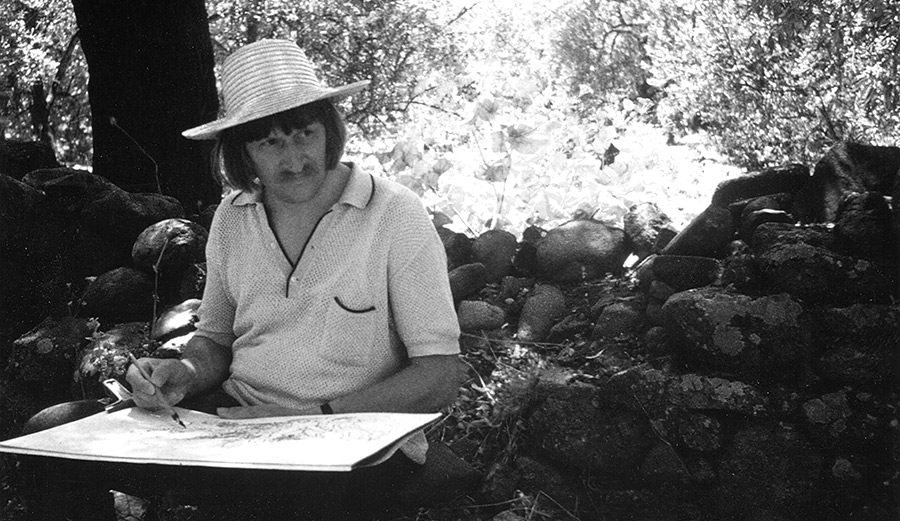

Besuch bei Papastamatiou 1977

Aquarell 42/56 cm

Goldmedaille 1979

Aquarell 42/56 cm

Mutter und Kind 1984

Aquarell 42/56 cm

Das Geheimnis 1991

Aquarell 42/56 cm

Aus der Abgeschiedenheit 2001

Aquarell 42/56 cm

Gespinste 2007

Aquarell 42/56 cm

Aquarelle

Der liebenswerte Lehrer seines berühmten Zeichner-Schülers Janssen bestimmt auch heute noch weitgehend die Arbeitsweise seiner Zöglinge beim Aquarellieren. Frisch hingetupft, übermuscheln galt als kleines Verbrechen. Vorzeichnung, gleich, ob mit Feder oder Tusche, kränkten ihn aufs Tiefste. Auch ich lernte einst zu einer Zeit, als die moderne Kunst mit allen zu Gebote stehenden Mitteln ausgerottet werden sollte, diese akademische Malweise, die so überzeugend auf uns wirkte und doch auf eklatante Weise jegliche künstlerische Freiheit auf ein Minimum beschränkte. Ob mit oder ohne diesen Akademismus Kunst entsteht, vermögen Zeitgenossen selten zu beurteilen, eine Wertung liegt mir fern und soll nicht die Aufgabe dieses kleinen Traktates sein. Ich habe so manchen vielversprechenden Kunstjünger gerade an dieser akademischen Malweise scheitern sehen. Auch der schon erwähnte Zeichner-Schüler von Alfred Mahlau ist nicht frei davon. Zwanglos und ohne Gegenwehr entsteht hierbei ein Virtuosentum, das faszinierend wirkt auf unsere Zeitgenossen der technischen Perfektionen.

Ganz anders meine Reaktion auf die seinerzeit von meinem Lehrer von mir geforderte Unterwerfung. Ich lehnte mich auf, schluderte rasant, übermalte, wo mir die Farbe nicht reichte, mit Kreide oder Ölstiften und handelte mir so reichlich Ärger ein. Ich wurde trotzdem gelitten in der kleinen, staatlichen Kunstschule in der Albrecht Dürer-Straße, vielleicht gerade deshalb, weil ich zielstrebig scheiterte an den Aufgaben, die die anderen mit Bravour und zunehmender Virtuosität zur genüsslichen Zufriedenheit des Lehrers erfüllten. Wie sich dieser Knoten entwirrt hätte, weiß ich nicht, denn es war Krieg, und nun kam die Reihe an mich, der Kunst ade zu sagen und den Stahlhelm aufzusetzen. Heimgekehrt nach leidvollen Jahren, kannte meine Besessenheit keine Grenzen, nun aber erkannte ich, daß mein Weg nicht so falsch war, wie mir eingeredet wurde, gab es doch eine große Epoche in der englischen Malerei, die sich in einer unglaublich intensiven Wasserfarbenmalerei zu besonderer Größe entwickelte. Auch die uns bis dahin unbekannten großen Maler der Ecole de Beaux Art und besonders die deutschen Expressionisten, waren frei von jeglichem Akademismus. Nicht auszudenken, wenn mir diese großen Aquarellisten in jener keimfreien Zeit begegnet wären.

Um zurückzukommen auf den Ausgangspunkt dieser Gedankenreihe, erscheint es mir zwangsläufig richtig, daß ein Zeichner anders aquarellieren muß als ein Maler. Prof.Alfred Mahlau, dieser großartige Lehrer, an dessen wöchentlichen Korrekturen ich, im Hintergrund bleibend, häufig teilnahm, urteilte und verurteilte mit Liebe und Härte gleichermaßen. Auf eine Liebenswürdigkeit folgte hammerschlagartig ein totaler Verriss.

Wie anders mein eigener Lehrer Willem Grimm, der polternd direkt den Stier bei den Hörnern packte und den Schüler mit einem einzigen aber immer treffsicheren Schlag in den Boden rammte. Da das Aquarell in meiner Malklasse keine Rolle spielte und leichthin als unwesentlich abgetan wurde, war ich natürlich begierig, in anderen Klassen, was zu dieser Zeit von dem jeweils eigenen Lehrer mit unverhohlenem Missbehagen gesehen wurde, mehr zu erfahren. Ich wurde allerdings recht enttäuscht bei meiner Suche und verließ mich dann ganz auf mich selbst. Ich sah Mahlau an der Elbe sitzend, fast ängstlich vor seinem Block, vor dem so schönen, reinen Papier. Mit Liebe und Sensibilität zeichnete er mit der Feder die Landschaft, die ihn so begeisterte. Die danach hineingetupften Farben entsprachen der Zartheit seines Gemüts.

Diese leichten, fast wie lasiert wirkenden Zeichnungen spiegeln sich heute noch in manchem seiner damaligen Schüler, so dass man wohl mit Recht sagen kann, dass er im kleinen Rahmen eine Schule begründet hat in dieser ersten Nachkriegszeit, die heute noch fortwirkt. Meine eigenen Aquarelle entwickelten sich nun in ganz anderer Weise. Voraussetzung dafür war die Suche nach einem Aquarellpapier, das eine vehemente, fast brutale Arbeitsweise auszuhalten imstande war. Das von den akademischen Aquarellisten bevorzugte saugende und mehr oder weniger oberflächenrauhe, wohl allen bekannte Papier, genügte diesen Anforderungen nicht. Heute benutze ich ein fast glattes, stärker geleimtes, das noch dann seine Reinheit durchschimmern läßt, wenn von Mahlau verpönte mehrere Schichten der Aquarellfarbe, übereinandergelegt, neue Farbräume erschließen. Auf diese Weise bewahre ich den Grundcharakter des Aquarells, die Transparenz der Farbe, setze sie aber in neue Spannungsverhältnisse durch zusätzliche Materialien.

Der Zauber besonders der englischen Aquarellfarben von Windsor & Newton vertieft sich dadurch ungemein. Dem Auge wird die kleine Sensation eines Wechselspiels geboten, wie sie in der akademischen Malweise nicht vorkommt. Ich scheue mich nicht, kleine mit Graphit hineinkomponierte Inseln gegen grobe Farbakzente zu setzen oder mit einer umgedrehten Feder Linien in die feuchte Farbe zu ritzen. Leuchtende Farben wechseln mit zartesten und geben sich die Ehre, der Zeichenfeder und Tusche ihre Referenz zu erweisen.

So angewandt, bietet das Aquarell Raum und Zeit zugleich. Räume aus der Spannung von der gedeckten zur transparent benutzten Farbe mischen sich mit der Linie oder einer zarten Graphit-Zeichnung. Vor allem aber kann sich die Arbeit an einem solchen Aquarell über Tage erstrecken, weil die Farbe bis zu einem gewissen Grad auch wieder abgewaschen werden kann. Eines aber ist nun in der einen und in der anderen Technik absolut unmöglich: Papier, das einmal auch nur die geringste Menge Farbe aufgenommen hat, wird nie wieder jungfräulich, und diese Brillanz lässt sich nun auch ganz und gar nicht durch etwa benutztes Deckweiß ersetzen. Hat sich dies Weiß irgendwo eingeschlichen, ist es müßig, von Aquarell zu sprechen, es ist keins mehr.

Und nun ergibt sich so ganz nebenbei aber zwangsläufig die Frage, was da denn auf dem Papier zu sehen ist, die Frage nach dem Motiv oder dem, was die meisten Betrachter eines fertigen Werkes „Was ist das“ nennen. Sind es nun aufgereihte Schiffe auf grauem Wiesenwasser oder Bäume oder gar erotische Stücke, so mag man durchaus davon sprechen können, soweit das deutlich erkennbare Motiv allein schon das Kriterium für diese Arbeit ist. Arbeit, ja Arbeit steckt in jedem Falle darin. Aber die Arbeit allein macht noch kein Kunstwerk. Ein 10-jähriges Mädchen sagte, gefragt danach, was Kunst sei: „Kunst ist, was selten einer kann“. Hier liegt das Problem. Da pinseln hundert Maler den ganzen Tag rund um die Uhr, da sitzen Hausfrauen in jeder freien Minute vor ihrer Staffelei, oder Kunsterzieher versuchen, sich von ihrem sie ganz fordernden Erziehermetier zu lösen, um auch Kunst zu machen, und doch entsteht nur in seltenen Fällen dabei wirklich Kunst. Woher kommt das?

Ein Aquarell, und das gilt gleichermaßen für jedes Bild, in welcher Technik es auch gemalt sein mag, erhält seine künstlerische Potenz nicht aus dem, was auf der Fläche zu sehen ist, sondern: wie das gemalt wurde. In abstrakten Werken ist das nun gar nicht mehr kontrollierbar, weil hier Inhalt und Form und Farbe identisch sind. Ganz anders in der gegenstandsbezogenen Malerei, nämlich in der Übersetzung ins Bildhafte. Oft werde ich in Ausstellungen gefragt, was das denn sei? Meine Antwort kann sich dann nur darin erschöpfen, daß ich sage: „Dies ist Malerei und nichts anderes“. Ein Stuhl ist dann kein Stuhl mehr sondern Malerei. Ganz besonders deutlich erkennbar ist das WIE in der Aquarellmalerei an der Handhabung des Weiß als Farbe, also als Bildelement, und zwar gleichermaßen in der Mahlau’schen wie in meiner Art. Es gehört eine gesteigerte Disziplin dazu, das Weiß an der richtigen Stelle so jungfräulich wie möglich stehen zu lassen, ja, stehen zu lassen, denn ein fehlendes Weiß ist nicht reparabel.

Dieses Weiß benutze ich gern ab und zu, weil es, als Papier erscheinend, unglaubliche Transparenz entfaltet und auch den anderen Farben diese Transparenz vermittelt. Das Weiß kann sich unbeschadet über das ganze Aquarell erstrecken und so zum beherrschenden Bildelement avancieren. Dies ist aber nicht meine Art, wie ich überhaupt vermeide, in Wiederholungen zu verfallen, wenngleich durchaus zeitlich nacheinander folgende Aquarelle Ähnlichkeiten aufweisen können, weil Ideen eine gewisse Zeit der Reife durchlaufen und durchgespielt werden können. Haben sie sich aber erschöpft, erscheinen neue Formen und Farben, denn das Aquarell als Material ist schier unerschöpflich, benutze ich dazu einen Pinsel oder gar die Finger, einen Lappen oder sonst etwas.

Die Farbe lässt sich stricheln, kann fließen, übereinandergelegt werden oder auch abgewaschen. Dieser Arbeitsvorgang macht einen unglaublichen Spaß im Wechsel von Mut und Mutlosigkeit. Das Bewusstsein der Macht über Material und Papier bedeutet für mich ein Stück Freiheit, die sich nicht erschöpfen kann, solange ich lebendig bleibe, und ich bleibe solange lebendig, wie ich vermag, diese Freiheit zu spüren und zu nutzen. Das Aquarell ist für mich eine Art der Erholung von der physisch sehr viel anstrengenderen Arbeit an großen Bildern. Und es ist gleichzeitig ein Experimentierfeld, dessen Ergebnisse sich darin spiegeln. So gesehen, sind diese beiden Medien sich gegenseitig befruchtende und unbedingt zueinander gehörende, durch das ganze Oeuvre laufende Ausdrucksweisen. Beide sind allein und unabhängig in meiner Arbeit nicht denkbar. Trotz anderer Grundvoraussetzungen, bedingt durch die Art der Farbe und der Malgründe, finden sich in beiden Techniken, dem Aquarell und der Ölmalerei, die selben Spuren künstlerischen Handelns. Wer die Ölbilder begreifen will, muss auch die Aquarelle sehen und umgekehrt.

Der liebenswerte Lehrer seines berühmten Zeichner-Schülers Janssen bestimmt auch heute noch weitgehend die Arbeitsweise seiner Zöglinge beim Aquarellieren. Frisch hingetupft, übermuscheln galt als kleines Verbrechen. Vorzeichnung, gleich, ob mit Feder oder Tusche, kränkten ihn aufs Tiefste. Auch ich lernte einst zu einer Zeit, als die moderne Kunst mit allen zu Gebote stehenden Mitteln ausgerottet werden sollte, diese akademische Malweise, die so überzeugend auf uns wirkte und doch auf eklatante Weise jegliche künstlerische Freiheit auf ein Minimum beschränkte. Ob mit oder ohne diesen Akademismus Kunst entsteht, vermögen Zeitgenossen selten zu beurteilen, eine Wertung liegt mir fern und soll nicht die Aufgabe dieses kleinen Traktates sein. Ich habe so manchen vielversprechenden Kunstjünger gerade an dieser akademischen Malweise scheitern sehen. Auch der schon erwähnte Zeichner-Schüler von Alfred Mahlau ist nicht frei davon. Zwanglos und ohne Gegenwehr entsteht hierbei ein Virtuosentum, das faszinierend wirkt auf unsere Zeitgenossen der technischen Perfektionen.

Ganz anders meine Reaktion auf die seinerzeit von meinem Lehrer von mir geforderte Unterwerfung. Ich lehnte mich auf, schluderte rasant, übermalte, wo mir die Farbe nicht reichte, mit Kreide oder Ölstiften und handelte mir so reichlich Ärger ein. Ich wurde trotzdem gelitten in der kleinen, staatlichen Kunstschule in der Albrecht Dürer-Straße, vielleicht gerade deshalb, weil ich zielstrebig scheiterte an den Aufgaben, die die anderen mit Bravour und zunehmender Virtuosität zur genüsslichen Zufriedenheit des Lehrers erfüllten. Wie sich dieser Knoten entwirrt hätte, weiß ich nicht, denn es war Krieg, und nun kam die Reihe an mich, der Kunst ade zu sagen und den Stahlhelm aufzusetzen. Heimgekehrt nach leidvollen Jahren, kannte meine Besessenheit keine Grenzen, nun aber erkannte ich, daß mein Weg nicht so falsch war, wie mir eingeredet wurde, gab es doch eine große Epoche in der englischen Malerei, die sich in einer unglaublich intensiven Wasserfarbenmalerei zu besonderer Größe entwickelte. Auch die uns bis dahin unbekannten großen Maler der Ecole de Beaux Art und besonders die deutschen Expressionisten, waren frei von jeglichem Akademismus. Nicht auszudenken, wenn mir diese großen Aquarellisten in jener keimfreien Zeit begegnet wären.

Um zurückzukommen auf den Ausgangspunkt dieser Gedankenreihe, erscheint es mir zwangsläufig richtig, daß ein Zeichner anders aquarellieren muß als ein Maler. Prof.Alfred Mahlau, dieser großartige Lehrer, an dessen wöchentlichen Korrekturen ich, im Hintergrund bleibend, häufig teilnahm, urteilte und verurteilte mit Liebe und Härte gleichermaßen. Auf eine Liebenswürdigkeit folgte hammerschlagartig ein totaler Verriss.

Wie anders mein eigener Lehrer Willem Grimm, der polternd direkt den Stier bei den Hörnern packte und den Schüler mit einem einzigen aber immer treffsicheren Schlag in den Boden rammte. Da das Aquarell in meiner Malklasse keine Rolle spielte und leichthin als unwesentlich abgetan wurde, war ich natürlich begierig, in anderen Klassen, was zu dieser Zeit von dem jeweils eigenen Lehrer mit unverhohlenem Missbehagen gesehen wurde, mehr zu erfahren. Ich wurde allerdings recht enttäuscht bei meiner Suche und verließ mich dann ganz auf mich selbst. Ich sah Mahlau an der Elbe sitzend, fast ängstlich vor seinem Block, vor dem so schönen, reinen Papier. Mit Liebe und Sensibilität zeichnete er mit der Feder die Landschaft, die ihn so begeisterte. Die danach hineingetupften Farben entsprachen der Zartheit seines Gemüts.

Diese leichten, fast wie lasiert wirkenden Zeichnungen spiegeln sich heute noch in manchem seiner damaligen Schüler, so dass man wohl mit Recht sagen kann, dass er im kleinen Rahmen eine Schule begründet hat in dieser ersten Nachkriegszeit, die heute noch fortwirkt. Meine eigenen Aquarelle entwickelten sich nun in ganz anderer Weise. Voraussetzung dafür war die Suche nach einem Aquarellpapier, das eine vehemente, fast brutale Arbeitsweise auszuhalten imstande war. Das von den akademischen Aquarellisten bevorzugte saugende und mehr oder weniger oberflächenrauhe, wohl allen bekannte Papier, genügte diesen Anforderungen nicht. Heute benutze ich ein fast glattes, stärker geleimtes, das noch dann seine Reinheit durchschimmern läßt, wenn von Mahlau verpönte mehrere Schichten der Aquarellfarbe, übereinandergelegt, neue Farbräume erschließen. Auf diese Weise bewahre ich den Grundcharakter des Aquarells, die Transparenz der Farbe, setze sie aber in neue Spannungsverhältnisse durch zusätzliche Materialien.

Der Zauber besonders der englischen Aquarellfarben von Windsor & Newton vertieft sich dadurch ungemein. Dem Auge wird die kleine Sensation eines Wechselspiels geboten, wie sie in der akademischen Malweise nicht vorkommt. Ich scheue mich nicht, kleine mit Graphit hineinkomponierte Inseln gegen grobe Farbakzente zu setzen oder mit einer umgedrehten Feder Linien in die feuchte Farbe zu ritzen. Leuchtende Farben wechseln mit zartesten und geben sich die Ehre, der Zeichenfeder und Tusche ihre Referenz zu erweisen.

So angewandt, bietet das Aquarell Raum und Zeit zugleich. Räume aus der Spannung von der gedeckten zur transparent benutzten Farbe mischen sich mit der Linie oder einer zarten Graphit-Zeichnung. Vor allem aber kann sich die Arbeit an einem solchen Aquarell über Tage erstrecken, weil die Farbe bis zu einem gewissen Grad auch wieder abgewaschen werden kann. Eines aber ist nun in der einen und in der anderen Technik absolut unmöglich: Papier, das einmal auch nur die geringste Menge Farbe aufgenommen hat, wird nie wieder jungfräulich, und diese Brillanz lässt sich nun auch ganz und gar nicht durch etwa benutztes Deckweiß ersetzen. Hat sich dies Weiß irgendwo eingeschlichen, ist es müßig, von Aquarell zu sprechen, es ist keins mehr.

Und nun ergibt sich so ganz nebenbei aber zwangsläufig die Frage, was da denn auf dem Papier zu sehen ist, die Frage nach dem Motiv oder dem, was die meisten Betrachter eines fertigen Werkes „Was ist das“ nennen. Sind es nun aufgereihte Schiffe auf grauem Wiesenwasser oder Bäume oder gar erotische Stücke, so mag man durchaus davon sprechen können, soweit das deutlich erkennbare Motiv allein schon das Kriterium für diese Arbeit ist. Arbeit, ja Arbeit steckt in jedem Falle darin. Aber die Arbeit allein macht noch kein Kunstwerk. Ein 10-jähriges Mädchen sagte, gefragt danach, was Kunst sei: „Kunst ist, was selten einer kann“. Hier liegt das Problem. Da pinseln hundert Maler den ganzen Tag rund um die Uhr, da sitzen Hausfrauen in jeder freien Minute vor ihrer Staffelei, oder Kunsterzieher versuchen, sich von ihrem sie ganz fordernden Erziehermetier zu lösen, um auch Kunst zu machen, und doch entsteht nur in seltenen Fällen dabei wirklich Kunst. Woher kommt das?

Ein Aquarell, und das gilt gleichermaßen für jedes Bild, in welcher Technik es auch gemalt sein mag, erhält seine künstlerische Potenz nicht aus dem, was auf der Fläche zu sehen ist, sondern: wie das gemalt wurde. In abstrakten Werken ist das nun gar nicht mehr kontrollierbar, weil hier Inhalt und Form und Farbe identisch sind. Ganz anders in der gegenstandsbezogenen Malerei, nämlich in der Übersetzung ins Bildhafte. Oft werde ich in Ausstellungen gefragt, was das denn sei? Meine Antwort kann sich dann nur darin erschöpfen, daß ich sage: „Dies ist Malerei und nichts anderes“. Ein Stuhl ist dann kein Stuhl mehr sondern Malerei. Ganz besonders deutlich erkennbar ist das WIE in der Aquarellmalerei an der Handhabung des Weiß als Farbe, also als Bildelement, und zwar gleichermaßen in der Mahlau’schen wie in meiner Art. Es gehört eine gesteigerte Disziplin dazu, das Weiß an der richtigen Stelle so jungfräulich wie möglich stehen zu lassen, ja, stehen zu lassen, denn ein fehlendes Weiß ist nicht reparabel.

Dieses Weiß benutze ich gern ab und zu, weil es, als Papier erscheinend, unglaubliche Transparenz entfaltet und auch den anderen Farben diese Transparenz vermittelt. Das Weiß kann sich unbeschadet über das ganze Aquarell erstrecken und so zum beherrschenden Bildelement avancieren. Dies ist aber nicht meine Art, wie ich überhaupt vermeide, in Wiederholungen zu verfallen, wenngleich durchaus zeitlich nacheinander folgende Aquarelle Ähnlichkeiten aufweisen können, weil Ideen eine gewisse Zeit der Reife durchlaufen und durchgespielt werden können. Haben sie sich aber erschöpft, erscheinen neue Formen und Farben, denn das Aquarell als Material ist schier unerschöpflich, benutze ich dazu einen Pinsel oder gar die Finger, einen Lappen oder sonst etwas.

Die Farbe lässt sich stricheln, kann fließen, übereinandergelegt werden oder auch abgewaschen. Dieser Arbeitsvorgang macht einen unglaublichen Spaß im Wechsel von Mut und Mutlosigkeit. Das Bewusstsein der Macht über Material und Papier bedeutet für mich ein Stück Freiheit, die sich nicht erschöpfen kann, solange ich lebendig bleibe, und ich bleibe solange lebendig, wie ich vermag, diese Freiheit zu spüren und zu nutzen. Das Aquarell ist für mich eine Art der Erholung von der physisch sehr viel anstrengenderen Arbeit an großen Bildern. Und es ist gleichzeitig ein Experimentierfeld, dessen Ergebnisse sich darin spiegeln. So gesehen, sind diese beiden Medien sich gegenseitig befruchtende und unbedingt zueinander gehörende, durch das ganze Oeuvre laufende Ausdrucksweisen. Beide sind allein und unabhängig in meiner Arbeit nicht denkbar. Trotz anderer Grundvoraussetzungen, bedingt durch die Art der Farbe und der Malgründe, finden sich in beiden Techniken, dem Aquarell und der Ölmalerei, die selben Spuren künstlerischen Handelns. Wer die Ölbilder begreifen will, muss auch die Aquarelle sehen und umgekehrt.